Getty Images(浦和レッズ) 江本秀幸(北海道コンサドーレ札幌)

宝石が泣いていた頃|小野伸二に見えていた景色─44歳の引退に寄せて─

Writer / 増島みどり

若さと才能の狭間で悩み、度重なる大ケガに見舞われ、10回を超えた手術、その度に長く孤独なリハビリにもがき、ついに楽しむという境地にたどり着くまで、小野伸二に見えていたのはどんな景色だったのだろう?26年ものプロ生活を追ったインタビューから、希代のフットボーラーの「視野」が捉えていた景色を描く。

(第1回/全3回)

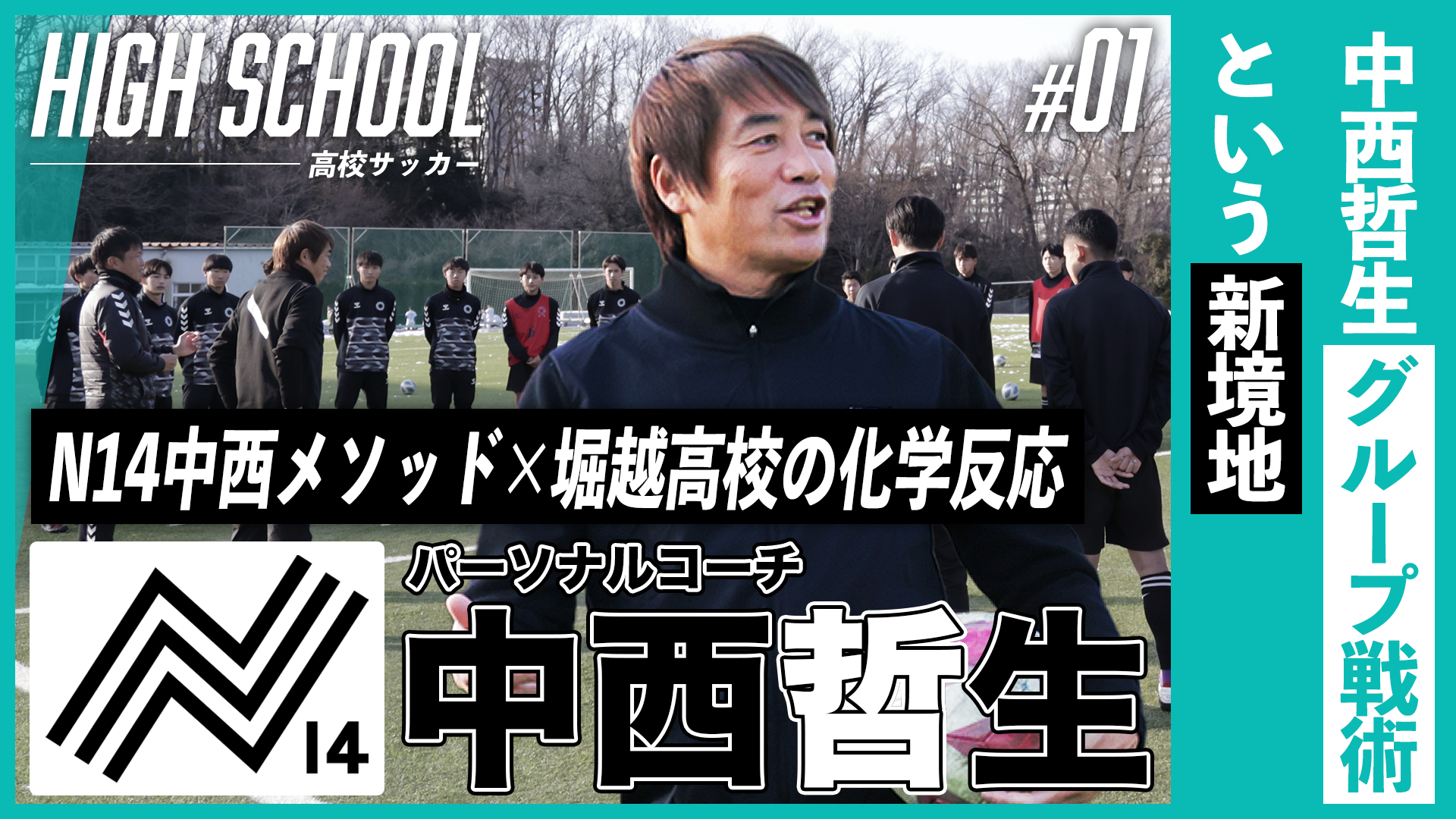

札幌ドームは「楽しむ」であふれ、柔らかな空気に包まれていた。小野伸二が現役最後のピッチに立つ2023年12月3日のJリーグ最終節対浦和レッズ戦を前に、自身が「楽しむ!」と書いた文字がプリントされたTシャツが作られ、ファンは嬉しそうにこれを着て44番を見つめている。

通算7年在籍した北海道コンサドーレ札幌のサポーターだけではなく、プロとして踏み出した浦和で今も変わらないファン、そして沖縄からもファンは来ていただろう。もしかすると、代名詞でもある「ベルベットパス」の、うっとりするような肌触りに魅了された、オランダのフェイエノールトやシドニー・ワンダラーズのファンも駆けつけていたのかもしれない。

人々の笑顔を見ながら、楽しい、でも、楽しく、でもない「楽しむ」の意味をずっと考えていた。

18歳で叶えた夢と、その後

メディアは当時、日本サッカー界に現れたまばゆいばかりの才能を、ダイヤモンドの輝き、天才と表現した。輝きについてはもちろん何の異論もなかったが、一方でダイヤの硬度とは違い、どこか繊細で傷つきやすい宝石が懸命に衝撃を跳ね返している。日本代表のユニフォームを着たティーンエイジャーは、そんな風に見えた。

高校を卒業したばかりの「1年生」にとって1998年は激流に飲まれないために必死にもがいた1年だったはずだ。

13のクラブが獲得に名乗り出た争奪戦の結果、浦和への加入を決断。4月には小雪が舞う韓国の蚕室(チャムシル)スタジアムで、いきなりフル出場での日本代表デビューを飾り、日本がワールドカップに初出場を果たしたフランス大会代表に選出される。夢のひとつだったW杯出場は叶ったのに戸惑う自分もいた。

グループリーグ3戦目のジャマイカ戦で日本のW杯史上最年少となる18歳272日でピッチに立つ。しかし、輝きが世界にも届いたはずのこの試合後、帰国した宝石は光を失い泣いていた。当時実現したインタビューで、もがいていた姿が忘れられない。

「もう涙が止まりませんでした。ボロボロ泣きました。悔しいよりも何よりも、何でサッカーが楽しくないんだ……って。それが悲しくて仕方なかった」

「シンプル」を探した2日間の冒険

サッカーが楽しくない、どうすればいいんだ……悲しそうに、しかし懸命に答える。W杯後の8月1日、本来ならば華々しい凱旋試合になるはずだったジュビロ磐田とのアウェイ戦は、精彩を欠くどころか「人生で最悪だった」と嘆いた。疲労や足首のねずみ(遊離軟骨)に痛みは抱えていたが、それだけが原因ではない。試合前半で原博実監督(当時)に交代を命じられた。

ロッカーのベンチに腰掛けると、涙が溢れて止まらない。自分の不甲斐なさ以上に、初めてボールに触れてから、楽しくて、大好きで、全身全霊で愛してきたサッカーを楽しいと思えない現実に、どうしていいか分からなくなったのだろう。上手い、天才と周囲に称賛されればされるだけ、「自分は上手くなんてない。天才なんかじゃないんだ」と心の中で反論した。

原監督は「W杯から帰ってから伸二が下ばかり向いている。迷いがすべてストレートにプレーに出てしまうんだね。正直だし若さゆえだ。シンプルなプレーをするために、先ずは気持ちをシンプルにしよう」とだけ、声をかけていた。

お盆にもらったわずか2日間の休み、「シンプル」を探しにちょっとした冒険に出発した。ボールではなく家族へのお土産を抱え、1人で電車に乗り実家に帰る。丸2日、ボールには絶対に触らないぞ、と決めて。

2日間ボールに触らないと、子どもの頃に抱いた感情がふつふつと蘇ってくるのが分った。もちろん、1998年の長いトンネルを抜けるのは簡単なものではなかったが、このちょっとした冒険の後、下は向かなくなった。プレー中に心から笑うシーンも戻ってきた。

最後の公式戦となった札幌ドームで笑っているのを見ながら、サッカーが楽しくない、と悩み、涙を流した時期こそ「楽しむ!」への原点だったと、改めてわかった。そして楽しい、や楽しく、でも楽しもう、でもない「楽しむ」は、たとえどれほど苦しく、辛い時期がやってきても「絶対に笑って楽しんでみせる」と自らに誓った決意だったのだ、と。

小野伸二にとって、楽しむとはある種の鎧(よろい)だったのかもしれない。悩み、もがきながら笑う。そんな生き方こそ、誰にも持てない輝きの源だった。

※本文中のコメントは1998年、2000年、2005年、2018年の取材インタビューから抜粋したもの